推动优质医疗资源向县域下沉

2021年6月,国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》(以下简称《意见》),要求构建公立医院高质量发展新体系,其中包括“发展紧密型城市医疗集团和县域医共体,落实分级诊疗制度”。

为贯彻落实《意见》精神, 近日,海南省人民政府办公厅印发了《海南省推动公立医院高质量发展实施方案》(以下简称《实施方案》),明确要“推动省市三级公立医院人才、技术、管理等优质资源向县域下沉,补齐县级公立医院医疗服务和管理能力短板。”

那么,如何让优质医疗资源向县域下沉呢?

海南省交出的答卷内容包括——

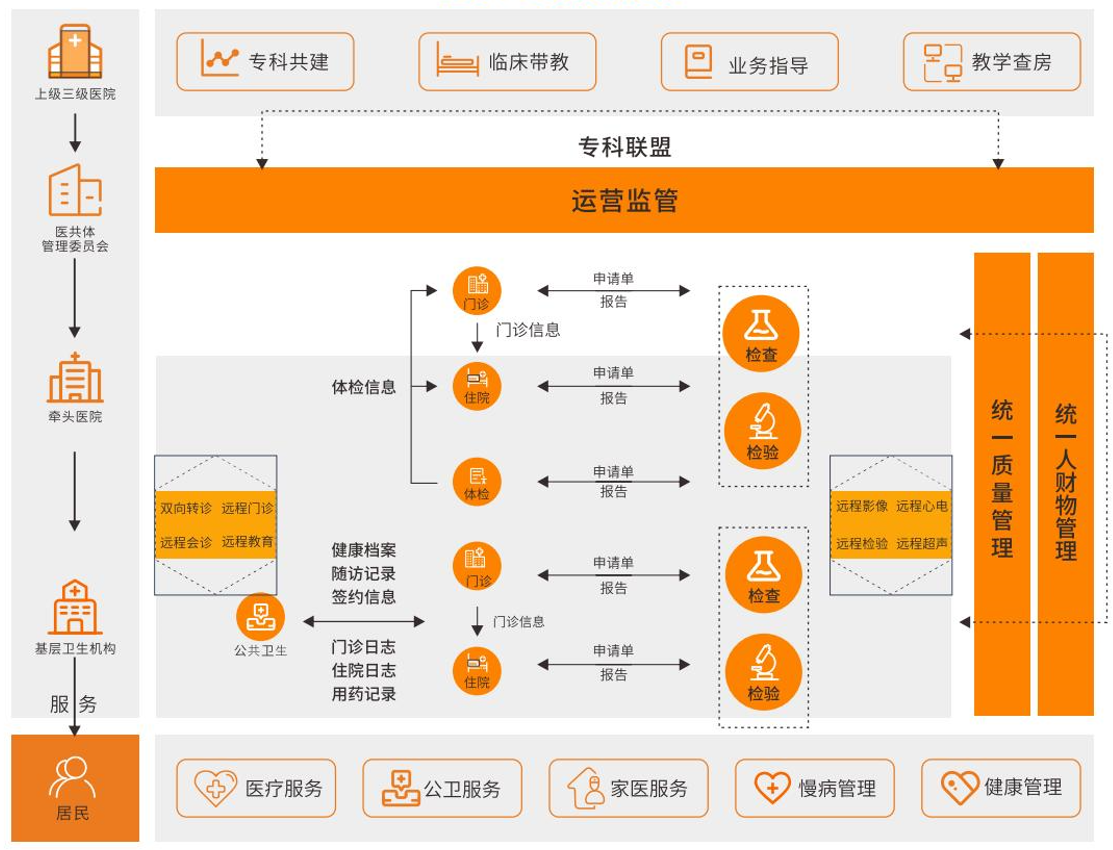

推进县域医共体建设。由县级公立医院牵头组建紧密型县域医共体,实行一体化管理。推进三级公立医院与县域医共体牵头医院建立对口帮扶和双向转诊关系,推进分级诊疗。

强化信息化支撑作用。充分依托“三医联动一张网”项目和基于5G物联网的基层医疗卫生机构能力提升工程,大力发展远程医疗和互联网诊疗,推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设,逐步实现医疗机构间信息共享互通、检查结果互认。支持公立医院参与海南电子处方中心建设。

“智慧”是医共体建设的精髓

通过对《实施方案》的分析,我们可以清晰发现海南公立医院高质量发展的思路,就是以医共体为抓手,推动优质医疗资源向县域下沉,让公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效,运行模式从粗放管理转向精细化管理,激活公立医院高质量发展新动力。

县域医共体到底该怎样建呢?作为“十四五”期间基层卫生健康工作的重点四个发展方向之一,县域医共体如何“做通 做实 做强”,打破信息壁垒,实现三级“互联、互通、互动”,是摆在每一位管理者面前的一道必考题。

国家其实早已给出了标准答案。2019年5月28日,国家卫生健康委、国家中医药管理局公布《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》和《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》制定了详细的紧密型县域医共体建设路径。

2020年9月18日,国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局研究制定了《紧密型县域医疗卫生共同体建设评判标准和监测指标体系(试行)》的通知,评判标准由责任共同体、管理共同体、服务共同体、利益共同体4个维度11条评判标准构成。

其中第八条明确:

县域医共体内一是按照《全国医院信息化建设标准与规范》《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范》开展信息化建设,加快医疗卫生机构之间信息互联互通,实现对医疗服务、公共卫生服务、财政管理、人事管理和绩效管理等技术支撑。

二是依托区域全民健康信息平台,推进医疗卫生信息共享,提升医疗卫生机构协同服务水平和政府监管水平。

三是发展远程医疗服务,以县级医院为纽带,向下辐射有条件的乡镇卫生院和村卫生室,向上与城市三级医院远程医疗系统对接。

具体来说,大力推动“互联网+医疗健康”、“互联网+中医药”、电子健康卡创新应用、远程医疗服务体系建设;推进以电子病历为核心的医院信息化建设,加快推进内部信息系统集成整合和业务协同;推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设等,是推进医共体建设最快捷、最有效的“智慧”手段。

真正实现“小病不出乡、大病不出县”

有没有这样一套智慧医共体解决方案,能够实现以县级医院为龙头,延伸至乡镇卫生院、村卫生室,实现医疗资源统一调配,人、财、物统一管理,县乡村一体化服务,打造医共体信息服务支撑体系,帮助医共体内县级医院与上级医院实现上下联动,建设基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动、资源整合、有序就诊、有序服务的分级诊疗模式,让偏远地区的百姓不出家门也能享受到优质的医疗服务,真正实现“小病不出乡、大病不出县”?

有!具有多模式、高效率、统一规划、统一部署等独特优势的九阵智慧医共体解决方案就能办到!

1、节省资金投入,提供更多选择模式

同一区域内,九阵智慧医共体解决方案可支持多个医共体运行,各个医共体之间保持逻辑隔离的同时,也能做到数据共享与业务交互,节省县域信息化资金投入。

无论是保持县级医院与基层医疗卫生机构的业务系统不变,还是县级医院与基层医疗卫生机构核心业务系统一体化,或两者各自一体化,九阵智慧医共体解决方案都能支持完成,为医共体建设提供更多可供选择的建设模式。

2、提升服务效率,推进分级诊疗制度

由九阵智慧医共体解决方案打造的县级医院与基层医疗卫生机构内部都实现了业务互联共享,大幅提升服务质量与服务效率,县级医院与基层医疗卫生机构之间通过双向转诊、远程会诊、远程教育、远程影像等业务也实现了业务协同与资源共享,有力推进分级诊疗就医格局的形成。

成,为医共体建设提供更多可供选择的建设模式。

3、管理同标同质,为领导提供决策支持

统一组织医疗质控与人财物管理工作,目标、标准、规则、管理全部统一,轻松实现管理与医疗质量同标同质。医共体管理中心对医共体内所有的业务、质量、人财物进行统一监管,汇总医共体内所有数据,为领导决策提供科学准确的信息支撑。

4、外部对接医联体,提升整体服务水平

九阵智慧医共体解决方案打造的医共体,可轻松对接上级医院,形成医联体,链接优质医疗资源,让县级医院与基层医疗卫生机构也有机会开展专科共建、临床带教、业务指导、教学查房、远程医疗等服务,提升医共体整体医疗服务水平。